Yo estaba en Benidorm, localidad costera de Alicante, donde a la sazón mi familia y yo pasábamos los veranos. Era ferragosto de 1982. Acudí a un cine a ver una película, como casi todas las noches. Era una película de ciencia-ficción de la que se había hablado algo, pero no mucho. Entré a verla sin grandes expectativas, como podía haber entrado a ver otra. Poco a poco, la música y la fuerza de las imágenes me fueron subyugando, y yo me decía: oye, esta peli no sólo no está mal, sino que está más que bien. A medida que la cinta avanzaba me iba diciendo: ey, esta película no es que esté bien, es que está MUY BIEN. Para el final, aquel film me había entusiasmado tanto que salí de la sala convencido de haber visto una obra maestra desconocida como no recordaba haber visto nada igual. Aquel film era Blade Runner (Ridley Scott, 1982). El tiempo me dio la razón y esa película fue convirtiéndose con los años en un icono de la SF y en cine de culto. Durante muchos años fue una de mis favoritas, y todavía lo es. La lección es esta: no hay nada como descubrir, sin previo aviso, una obra singular que te fascina y darte cuenta de que te encuentras ante algo muy especial.

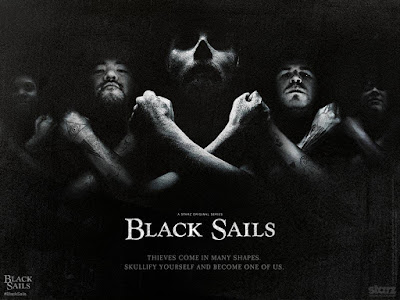

Como a tantos otros, me gustan las series de TV. El mega-relato moderno trae muchas satisfacciones. No comparto esa tan cacareada idea de que la series son "el cine moderno". El cine es cine, y las series son series. Ya en los años 30, 40, 50 del siglo XX, existían los seriales cinematográficos,y no eran lo mismo que las películas. Eran la versión actualizada del folletín del siglo XIX. Luego saltaron a la televisión. Ahora, los seriales son mucho más perfectos. Y el cine sigue siendo el cine, y los seriales son las series. Más cuidadas que nunca, eso sí. He disfrutado horrores con Los Soprano, Mad Men, Deadwood, The Wire y tantas otras, como disfruto ahora con El ministerio del Tiempo. Pero a todas ellas llegué motivado por la repercusión que tuvieron en los medios, por la efervescencia de sus fans. No me ha sucedido con esta serie de la que quiero hablar un poco: Velas negras (Black Sails). La descubrí por casualidad en uno de esos rincones de descargas, sin haber tenido noticia de ella. Decía ser una precuela de La isla del tesoro, la emblemática novela de Stevenson (un escritor vitalista de los que me gustan), y yo me dije: ¿Qué? ¿Una serie de piratas que retoma personajes de la novela de Stevenson? A esto hay que darle una oportunidad. Además, la producía la cadena de cable Starz (la misma de Espartaco), lo cual garantizaba mucho pathos, testosterona a raudales, abordajes y combates fieros, escenas de sexo y féminas hermosas. Pero lo que se me acabó de meter entre ceja y ceja fue la obertura de la serie, completamente sugestiva, la cual les comparto aquí por si aún no la conocen. ¿No les dan ganas de ver esta serie después de esta obertura llena de belleza, poesía y pasión? Me comía la uñas por empezar a verla.

He visto la primera temporada, de sólo 8 episodios. Vaya por delante que no es una obra maestra como las series anteriormente mencionadas, pero es una serie vistosa y trepidante que gustará a todos aquellos que, como yo, sentimos amor por el mundo de la piratería del siglo XVIII. No cuenta con los grandes actores ni excelentes interpretaciones de Los Soprano o Juego de tronos, pero hay que reconocer que el elenco actoral está muy bien puesto en sus papeles y es convincente. Me hizo evocar aquellas funciones de Primera Sesión de los sábados por la tarde en mi adolescencia, después de la hora de comer, en que veíamos películas de acción y aventuras formidables como El mundo en sus manos (Raoul Walsh, 1952) o La mujer pirata (Jacques Tourneur, 1951). Velas negras funciona, precisamente, como revisión y puesta al día de todo aquel cine clásico que, aparentemente, no tenía afán de mayor trascendencia, pero con mayor verismo, sexo y violencia. Y es posible que Velas negras tampoco tenga afán de trascendencia, pero ello también es disfrutable. Y quizá por eso trasciende y entusiasma.

La acción transcurre en Nassau, hoy capital de las Bahamas, otrora capital de la piratería en el Caribe del siglo XVIII. Playas y cielos azules, mares a veces cristalinos, a veces tormentosos. Antes he dicho que es precuela de La isla del tesoro, pues transcurre dos o tres décadas antes de la acción de la novela. Sin embargo, jamás se recuerda en los créditos la paternidad de Stevenson. ¿Por qué? En Velas negras conoceremos cómo Long John Silver (Luke Arnold) se enroló en la nave del capitán Flint (eficaz Toby Stephens), The Walrus, y cómo lo acompañó a recorrer los mares para cometer tropelías. Desde este punto de vista la serie es muy realista. Nuestros amigos no son tan fair play como aquellos piratas del cine clásico, ni todos estos piratas son "hombres enamorados" y tienen "un lorito que habla en francés", que cantara el bueno de Joan Manuel Serrat en lejanos tiempos. Velas negras recuerda en algunos momentos a la serie wéstern Deadwood, sólo que cambiando el poblacho de Deadwood por Nassau, pero también mezclando personajes ficticios y reales. Así, junto a los imaginarios Capitán Flint o John Silver tenemos a personajes históricos como el capitán Rackham (Toby Schmitz), Thomas Vane (Zach MacGowan) o Anne Bonny (interpretada aquí por Clara Paget casi de incógnito, pertrechada todo el tiempo bajo un enorme sombrero).

Ale, aquí encima tienen a toda la tropa de piratas. Aquellos que fueron declarados por los gobiernos colonizadores como hostes humani generis ("enemigos de la raza humana"). Violencia y sexo son característica de la cadena Starz, no necesito decirlo a quien haya visto la serie péplum Espartaco. En esta caso hay tres personajes femeninos importantes: Eleanor Guthrie (la rubia Hannah New), posadera mayor del reino y propiciadora de prostitutas y mucho ron; continúa la hermosa y exótica Max (Jessica Parker Kennedy), meretriz apodada Barbanegra (no diré por qué, pues hay pequeños delante) que tras unos amores tempestuosos con Eleanor toma su propio rumbo. Abajo les dejo foto de la mocita. El verdadero Barba Negra saldrá más adelante. Cierra este trío femenino de la temporada 1 la ya citada Paget como Anne Bonny, mujer pirata salida de los libros de historia que en su tiempo se lo llegó a poner muy difícil al capitán Rackham (inspiración, supongo, del Rackham el Rojo de Hergé para Tintín). Mi personaje favorito, Mr. Gates (Mark Ryan), conciencia intelectual de Flint, podía haber dado mucho más juego.

En definitiva, la primera temporada deja ganas de más. Pronto seguiré con la segunda. Hay una tercera y se prepara una cuarta. La supervivencia o cancelación de series es un misterio. En principio, una serie como Velas negras no debía de haber tenido tanto éxito como para garantizar su continuidad. Es extraño pensar que series como Carnivále o Firefly, o la antes citada Deadwood, vieron sus alas cortadas mientras otros productos siguen volando. Cuesta trabajo creer cómo en Estados Unidos puede prosperar una serie de piratas, ya que los piratas nunca fueron muy del agrado de los usacas, tan amantes de la legalidad y tan panegiristas del capitalismo. Al menos, los piratas, con toda su carga de ron, violencia y romanticismo, florecieron mucho más y durante más décadas en el imaginario europeo. Y no se han marchado. La mejor serie de piratas del cómic de todos los tiempos fue francesa: Barbarroja, escrita por Charlier y dibujada por Hubinon. Al menos de momento, en lo que a mí respecta, me alegra la continuidad de Black Sails. Ojalá tengamos hostes humani generis para mucho, mucho tiempo.

.jpg)

%20%5Baquila%20newECOS%201a1%5D_a.d.n.00001.jpg)