lunes, febrero 28, 2005

TÓCALA OTRA VEZ, ÓSCAR.

jueves, febrero 24, 2005

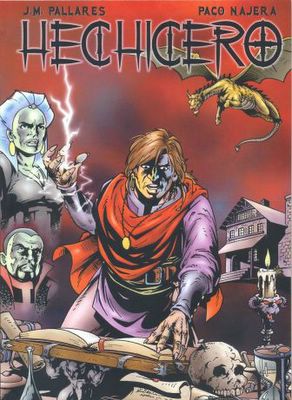

HECHICERO, DE PACO NÁJERA Y J.M.PALLARÉS

El tebeo Hechicero, de Paco Nájera y J. M. Pallarés, hubiera sido un título destacable si hubiera tenido tiempo para desarrollarse más, de olvidarse del concepto originario y de ir echando unas alas que diversas circunstancias le impidieron ver nacer. Hechicero es una obra enmarcada dentro del género de la fantasía heroica, un género que rápidamente identificamos con personajes como Conan y Red Sonja y por el que Paco Nájera (Jaén, 1959) ya había demostrado anteriormente su gusto y buena mano para el mismo. Sin embargo, ni todo el monte es orégano ni todos los héroes de la fantasía heroica son bárbaros y trasuntos. En esta ocasión, el protagonista es un Hechicero que lucha contra las fuerzas más oscuras de su mundo y de sí mismo, oscuridades que proceden de un pasado que no se marcha y que palpita en las sombras.

Publicado por entregas en la revista The Realm a partir de 1999, su edición quedó inconclusa y ahora acaba de ser editado por Asociación Cultural Diablo. Este volumen de formato comic-book tiene 72 páginas y presenta la primera historia larga de Hechicero, y otra que en su tiempo pasó al limbo de las historietas inéditas: Asómate a mis ojos, donde los elementos más oscuros del personaje y de su mundo se perfilaban mejor para un futuro creativo que no llegó.

Hechicero es un buen tebeo que hubiera debido tener más larga vida. Obra ejecutada por encargo, pero con el gran oficio de quienes se involucran siempre emotivamente en su trabajo, en Hechicero destacan sobre todo el cuidado narrativo de J. M. Pallarés (quien tiene un estilo muy literario donde cada palabra ocupa el lugar preciso) y el buen hacer característico de Paco Nájera, hombre capaz de tocar todos los registros y que en Hechicero profundiza en la estética de los grandes maestros del tebeo español e internacional más adecuados para la clase de historia que aquí está contando. Hoy, más centrado en el dibujo de corte humorístico que desarrolla sobre todo en la serie Tartessos (y tras acometer con éxito la experiencia de la última aventura del Capitán Trueno escrita por Víctor Mora), Hechicero es una rareza dentro de la trayectoria de este artista, pero una rareza muy disfrutable que se disfrutaría mucho más si, ay, este volumen de Asociación Cultural Diablo se hubiera editado en formato álbum y en papel de mejor calidad.

Hechicero. Guión de J. M. Pallarés y dibujo de Paco Nájera. Asociación Cultural Diablo. 72 pp. España, 2004. (***).

lunes, febrero 21, 2005

GUILLERMO CABRERA INFANTE (1929-2005)

El gran novelista de Tres tristes tigres, cubano ilustre protagonista del Boom de la narrativa latinoamericana, gran analista del cine universal que glosó tantos fallecimientos del séptimo arte, ahora fallece sin pluma gloriosa que sepa ensalzarlo a la misma altura a la que él condujo a los tránsfugas de este universo hecho de mortalidad y cine, que es como decir de insomnio y sueño.

Uno de mis libros de cabecera es su genial Cine o sardina, donde se recopilan muchos de sus escritos sobre cine, entre ellos muchas retrospectivas necrológicas. Escritos con profusión de juegos de palabras, sus opiniones, juicios y semblanzas son siempre una fiesta para el intelecto.

Voy a entregar a mis estudiantes de Cine y literatura un artículo sobre los grandes compositores del Hollywood clásico que Cabrera Infante tituló La música que viene de ninguna parte. Iba a ser el primero de una larga serie, porque leer las opiniones de Cabrera Infante sobre cine es, muchas veces, tan bueno o mejor que el mismo cine. Ahora lo conocerán muerto, qué pena, pero también esto entraña algo de filosofía existencial: a menudo lo mejor de la vida es a veces vida muerta pero recuerdo vivo, eterno.

Se nos fue uno de los grandes forjadores y juguetones del idioma español que muchos necios se empeñan en rebajar a la denominación de provincial castellano. Se nos marcha con su inevitable habano o su lacónica pipa humeante a la región en que un día, quizá, moraremos todos los fumandrines cineadores para revolotear, como aves sin oficio ni beneficio eterno, por los alrededores del antro mitológico de un tal Rick. Un lugar donde, también, la hermosa música llegará de ninguna parte.

domingo, febrero 20, 2005

NOSOTROS LOS POBRES (1948)

Nosotros los pobres es un gran clásico rodado en 1948 por Ismael Rodríguez para lucimiento del actor-fetiche del subconsciente mexicano, Pedro Infante, macho alegre y cantarín cuyas películas son tan populares hoy día como en el tiempo en que se rodaron.

Las razones por las cuales Nosotros los pobres es un film que hoy se cae a pedazos por todas partes son fundamentalmente dos: la excesiva sensiblería de las situaciones dramáticas y unas actuaciones lloronas no han resistido el paso del tiempo. Tantas desgracias parecen pasarles a estos pobres de Nosotros los pobres que llega un momento en que la película se convierte en un producto inverosímil. La extrema simplicidad de los personajes es tan maniquea que hoy resulta ofensiva, hasta el punto de que, si todo el cine clásico mexicano se redujese a productos como éste, su valor artístico y cultural sería mínimo, y el interés por su estudio un mero acto simbólico o de puro interés sociológico.

La peor razón por la cual una película como Nosotros los pobres produce hoy sonrojo y vergüenza ajena es por el mensaje constante y nada subliminal de que la pobreza, al contrario de lo que indica toda observación de la realidad, es fuente de virtudes y de valores. Constantemente se nos bombardea con frasecitas que producen sarpullidos por toda la piel: “Ustedes los pobres son felices porque tienen amor”, o bien los lemas que aparecen claveteados por las camionetas: “Se sufre, pero se aprende”. En el colmo de la apoteosis del culto a la muerte, la pequeña Chachita exclama contenta tras enterrar a su madre apenas conocida en el lecho de muerte: “Ahora sí ya tengo una tumba para llorar”.

Los pobres de Nosotros los pobres son felices en su desgracia porque tienen una tumba para llorar, que es la tumba de sus propias vidas incompletas de niños eternos a merced de todas las calamidades que tiene la vida. Eso sí, son felices porque son sencillos y tienen amor, muy devotos de la Virgencita, y en sus vidas nunca falta un momento para calentarse la tripa con unos tequilitas y el alma con unas cancioncitas.

A 56 años de su estreno, ni siquiera el eficiente trabajo de sus actores y de una dirección y equipo técnico más que solventes en su oficio son capaces de salvar esta película. A pesar de llegar a tener escenas altamente notables (todas las escenas corales de la vecindad, y sobre todo, una secuencia expresionista en que Miguel Inclán acusa su remordimiento por haber robado el dinero de Pepe el Toro), Nosotros los pobres se antoja hoy no sólo como una película repulsiva y mentirosa, sino hasta genocida, ya que su mensaje sólo pretende contribuir a la propagación de la nefasta idea de que miseria y felicidad son como decir pan y tomate: Viva la pobreza; viva la muerte.

Nosotros los pobres (1948). Dirección: Ismael Rodríguez. Guión de Carlos González Dueñas, Ismael Rodríguez y Pedro de Urdemalas. Fotografía de José Ortiz Ramos. Música de Manuel Esperón. Montaje de Fernando Martínez. Intérpretes principales: Pedro Infante, Evita Muñoz, Carmen Montejo, Blanca Estela Pavón, Miguel Inclán, Fernando Soto, Katy Jurado. México, 128 m. (**).

jueves, febrero 17, 2005

LO QUE CUENTAN SUS OJOS

Me bebí el charco la última vez con la buena compañía de una obra posiblemente difícil de encontrar, pero que me llenó de satisfacción mientras el pajarraco de metal cruzaba las turquesas cortinas: Lo que cuentan sus ojos, de Carlos Álvarez. No quiero dejar pasar más tiempo sin agradecer a Carlos Álvarez que me proporcionase el salto de charco más divertido que recuerdo.

Lo que cuentan sus ojos quedó finalista en 1999 del Premio Río Manzanares de Novela. No se trata en sentido estricto de una comedia, pero tampoco de un drama. Sin embargo, ambos se entrelazan en la historia de Alberto Cuadrado, un profesional de la informática que un día encuentra entre los puestos de libros viejos de la madrileña Cuesta de Moyano la obra de una tal Áster Ventura. La fotografía de la solapa le obsesionará hasta el punto de construir en torno a esa mujer joven de ojos tristes un mito más grande que la vida: el mito de la mujer que Áster Ventura hubiera debido ser, pero no de la que es. Incluso cuando Alberto Cuadrado llegue a conocer a la misma Áster Ventura, muy conocida de una amiga suya (la extravagante pitonisa Sheila), el empecinamiento de Cuadrado en el amor imaginario le conducirá a desdeñar a la Áster real para refugiarse en la imaginaria. Esta obsesión llamada amor, esta locura de los sentidos, le conducirá primero a la reclusión y finalmente a la cárcel.

La novela, eminentemente cinematográfica en su estructura, tiene el perfume de un tiempo irremisiblemente desaparecido: el de los felices ochenta, aquellos años de la movida y el boom del nuevo cine español. Lo mejor de la trama y del dibujo de los personajes (siempre ágiles y vivos, desenfadados y un tanto fársicos, como en la mejor comedia de costumbres) recuerdan mucho el espíritu de juventud jovial de las primeras películas de Trueba y Ladoire, pero sin llegar nunca a lo almodovariano, que hoy parece la marca de agua de aquel tiempo. En medio del marasmo de la movida, y olvidándonos de la astracanada de los Ozores, también hubo un tiempo para la comedia ligera que bebía de Cukor y de Hawks, y es ésta la línea tonal en que se desarrolla Lo que cuentan sus ojos. No es difícil prestarle rostro a sus personajes, y entonces rememorar un tiempo que, por pasado, fue mejor: Oscar Ladoire hubiera sido un excelente Alberto Cuadrado, Antonio Resines un inconfundible JC, Verónica Forqué una Sheila muy congruente, y Luis Ciges un mendigo más que eficaz. En cuanto a Áster Ventura, la portadora de esos ojos tristes que cuentan mucho más de lo que son capaces de contar sus novelas, lo dejo a elección de los lectores de esta obra desenfadada y ágil, que se bebe de un trago de charco y no deja momento para el sueño o el aburrimiento. Se trata de una novela llena de profunda ironía que, a pesar de la levedad aparente de su prosa y de sus situaciones, intenta a su manera profundizar en una pregunta a la que el tiempo no siempre ha dado respuesta total y satisfactoria: ¿de qué nos enamoramos? ¿De lo que cuentan sus ojos o de lo que en sus ojos soñamos?

lunes, febrero 14, 2005

OTRO GIGANTE QUE SE HA IDO

La foto que encabeza estas palabras no es a propósito del día de San Valentín. Ya no es noticia, pero no podía dejar de consignar que el pasado jueves falleció Arthur Miller, dramaturgo poderoso de obligada lectura y uno de los dos grandes Miller del siglo XX americano (el otro fue Henry, aquel diablo pelón y pornógrafo que escribió una trilogía consagrada al receptáculo femenino de nuestro deseo: La crucifixión rosada). Arthur Miller murió de fallo cardiaco a los 89 años en su casa de Roxbury (Conneticut) en compañía de sus hijos, nietos y su última compañera sentimental de 34 años. Miller se lanzó a la fama en 1949 con La muerte de un viajante, una obra fundamental para comprender la angustia existencial del hombre medio en el siglo XX y que yo vi, en mi adolescencia, brillantemente interpretada por José Luis López Vázquez en un teatro de Madrid. La muerte de un viajante (en versión original, Death of A Salesman) le dio gloria nacional e internacional. A esta pieza maestra siguieron otras: Panorama desde el puente, Después de la caída, Las brujas de Salem... Fue uno de los valientes que no se convirtieron en chivatos cuando en 1956 debió declarar ante el Comité de actividades antiamericanas para revelar si era comunista y delatar a cuantos comunistas conociese. Miller no soltó la sopa, y los inquisidores de Washington le cancelaron el pasaporte y tomaron represalias contra él.

Durante cinco años (de 1956 a 1961) estuvo casado con Marilyn Monroe (de ahí la foto, no por San Valentín), para quien escribió uno de sus más hermosos papeles en la película The Misfits (1961), aquella obra maestra rotunda de la historia del cine dirigida por John Huston donde Clark Gable, Marilyn y Monty Clift se dejaron la piel. Literalmente: los tres murieron poco después de terminar el rodaje de ese film ominoso y crepuscular en el que vino a morir, también, el clasicismo cinematográfico del viejo Hollywood.

Arthur Miller fue un gigante superviviente de un tiempo de gigantes que hicieron de la palabra la más alta forma de expresión de nuestra condición humana sobre un escenario o sobre una pantalla. El pasado jueves murió con él una época, pues Arthur Miller no era sólo un dramaturgo. Era el único clásico vivo de la gran palabra escénica, esa que cada vez se escucha menos en estos tiempos en que nadie, absolutamente nadie, quiere detenerse un poco para escuchar nada, absolutamente nada.

jueves, febrero 10, 2005

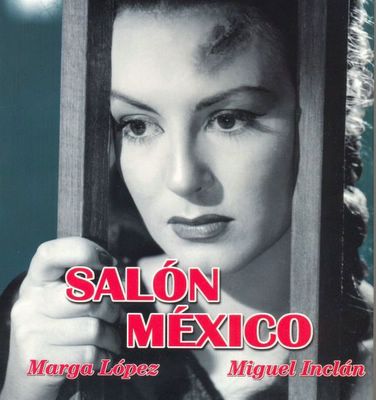

SALÓN MÉXICO (1948), DE EMILIO FERNÁNDEZ

Mercedes (Marga López) es una chica pobre (pero de buen corazón) que para costear el buen internado para su hermana Beatriz (Silvia Derbez) trabaja como fichera en el Salón México; allí a veces baila con Paco, un individuo carita, pero carne de cañón, que acaba metido a gángster de chicha y nabo. Mercedes tiene una doble vida: durante la semana es una fichera que habita en una vecindad decadente, pero los domingos se convierte en una verdadera dama que visita a Beatriz y elude con actitud misteriosa toda referencia a su vida y a la fuente de sus ingresos. Mercedes tiene unas necesides económicas desorbitadas que la obligan a “fichar” con individuos de lo más variopinto y casposo, entre los cuales el mejor acabará por ser su maldición: el mentado Paco, que cada vez que regresa de sus infiernos la hunde más en la desesperación. Pero como no todo podía ser penuria, Mercedes tiene un ángel guardián: Lupe López, ínfimo agente de policía interpretado por Miguel Inclán, que tiene la ilusión de llevarla un día al altar. El final es cuchillero, balaceroso y previsible, pero con un resultado global que no lo es tanto. Donde hoy con semejantes materiales de derribo literario sólo se pueden producir telenovelones de ínfima categoría, en 1948 un equipo de profesionales del cine en estado de gracia produjo una excelente película como ésta salvada, principalmente, por una voluntaria recurrencia por parte del Indio Fernández hacia el simbolismo y una fina ironía afilada como estilete.

Merceditas es fichera, pero piadosa. Es a su manera una virgen, pues aunque ha correteado de cama en cama, buena parte de su inocencia continúa indemne (sí, ya sé que esto es lo más inverosímil de toda la película). ¿Dónde viven las virgencitas, desde la Fuensantica a la Guadalupana? Pues las virgencitas viven en el Cielo, y para ilustrar esta idea la escenografía de Jesús Bracho recrea una vecindad piramidal de plástica expresionista que la maravillosa fotografía de Gabriel Figueroa convierte en olimpo astroso y barroco cargado de una poesía visual de lirismo enloquecido. O sea, que Mercedes es una virgen que vive en el cielo de la vecindad al que llega por una larguísima escalera que mucho debe a las películas de ínfulas babilónicas de los años 20. En aquella vecindad de miseria estilizada por el expresionismo de Figueroa (vecindad en la que no vive nadie más, pues nunca vemos vecinos por ningún lado), Mercedes reza a la Guadalupana cada noche antes de dormir y sueña con un futuro mejor para ella y para su hermana (quizá la censura de la época hubiera visto con malos ojos que Mercedes fuera la madre de Beatriz, papel que en realidad asume). Su ángel guardián es el ínfimo Guadalupe López, cuico de infantería convertido en Lupe López con ironía casi cáustica: poli chafón perteneciente a un cuerpo ya entonces corrupto e ineficiente, Lupe López es bondadoso y bienintencionado, pero su extrema torpeza o un hado moralista no salvará a Mercedes de su desgracia final.

La película encadena tres escenas altamente simbólicas que transcurren durante la víspera de la conmemoración de la independencia. En la primera, Mercedes comenta a Beatriz frente a la catedral de México que sólo ante tamaño edificio es capaz de sentir que sus desgracias parecen poca cosa (la religión consuelo de los pobres). En la segunda, las dos hermanas visitar el museo nacional de México, y mientras a sus espaldas vemos las amedrentadoras esculturas de los antiguos aztecas, Mercedes expresa su deseo de que Beatriz pueda escapar a un mundo opresor de amenazas y sombras (ese México ancestral, inmolador y brutal en el que Mercedes vive sumergida y que aparece representado por ese pasado milenario tan presente en el canibalismo actual). Encadenamiento con la tercera escena: las dos hermanas contemplan al presidente Ávila Camacho dar el grito en un Zócalo iluminado e irreal que predice el futuro de la independencia de Beatriz, pero no el de Mercedes, personaje condenado, no sabemos si por imperativos de la moral de la época o por su propia ingenuidad.

La ironía salva a la película de caer en el topicazo infumable y en el telenovelón rancio. El personaje de Lupe López es ya, de por sí, una ironía brutal sobre el papel protector de la policía en la vida social del país, y también una burla encubierta de esos seres pobres y bondadosos que todavía creen que el amor todo lo puede y que veremos cómo le hacemos, y que si no, Diosito ya dirá. La penúltima escena de la película, una vergonzosa escena de final feliz (para Beatriz, no para la pobre Mercedes) que hubieran suscrito con gusto los censores de otras cinematografías, es dinamitada por "el Indio" Fernández al contraponerle la contundente escena final: Lupe López, solo como el gato y con su segundo amor convertido en polvo de estrellas, se sumerge entre las sombras del histórico Salón México mientras un grupo canta, con ironía bastante brutal que hace chirriar las neuronas: “Si Juárez no hubiera muerto/ otro gallo cantaría;/ la patria se salvaría/ y México sería feliz”. Fritz Lang no lo hizo mejor tres años antes con el desolador final de Scarlett Street.

Salón México es una película muy rescatable desde muchos puntos de vista. La fotografía de Figueroa crea unas ambientaciones líricas (la vecindad), y otras llenas de humo y sombras en la mejor tradición del café cantante en el Salón México (ya hubieran querido en Casablanca a Gabriel Figueroa como director de fotografía, pero seguramente era demasiado caro para la Warner Bros). Las interpretaciones son más que eficientes (la belleza de Marga López obnubila a cualquier cristiano, y Miguel Inclán se nos presenta como una excelente y rara simbiosis entre Humphrey Bogart y Anthony Quinn). Melodrama popular, tiene carretadas de arte y sensibilidad puesta al servicio de contar historias para un pueblo llano que esencialmente no ha cambiado en sus gustos y obsesiones. Sólo la excesiva sensiblería de algunas escenas han avejentado este clásico que hoy sería más grato si el Indio hubiera ahondado más en los caminos del género negro que en los del melodrama de arrabal.

A modo de anécdota, cabe decir que hay un trepidante momento de persecución por los tejados del D.F. cuya huella me parece reconocer en la primera escena de Vértigo, rodada por Hitchcock en 1958. Habrá a quien le parezca excesivo aventurar que Hitch podría haberse inspirado en un melodramón mexicano de 1948, pero la condición de artista superdotado de Gabriel Figueroa y su legendaria paleta de blanco, negro y gris, universalmente famosa en los años 40 y 50, convertían cualquier película, por sí misma, en una obra de arte que merecía la pena contemplar. Salón México no es una excepción a esa regla.

Salón México (1948). Dirección: Emilio Fernández. Guión de Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. Música de Antonio Díaz Conde. Fotografía de Gabriel Figueroa. Diseño de producción de Jesús Bracho. Producción de Salvador Elizondo y Fernando Marcos. Montaje de Gloria Schoemann. Intérpretes: Marga López (Mercedes), Miguel Inclán (Lupe López), Rodolfo Acosta (Paco), Roberto Cañedo (Roberto), Silvia Derbez (Beatriz). México. (***).

jueves, febrero 03, 2005

MODESTY DOO-BAH-DOO