lunes, diciembre 25, 2006

EL LABERINTO DEL FAUNO (2006)

Con El laberinto del Fauno, Guillermo del Toro se consagra como un gran autor del cine contemporáneo y se deja a sí mismo el listón muy alto para futuras películas. Esperemos que esta obra no resulte ser el Blade Runner de su director: un filme tan logrado que su principal responsable nunca pudo volver a proporcionarnos una muestra semejante de su talento. Cuando uno ve un filme como éste sólo puede salir del cine con una sonrisa de arrobo en los labios y un estado de excitación en el alma: ese estado de excitación que te asegura que acabas de descubrir un clásico en ciernes. Estoy absolutamente seguro de lo que digo: El laberinto del fauno tiene todo lo necesario para convertirse en una obra de culto.

Con El laberinto del Fauno, Guillermo del Toro se consagra como un gran autor del cine contemporáneo y se deja a sí mismo el listón muy alto para futuras películas. Esperemos que esta obra no resulte ser el Blade Runner de su director: un filme tan logrado que su principal responsable nunca pudo volver a proporcionarnos una muestra semejante de su talento. Cuando uno ve un filme como éste sólo puede salir del cine con una sonrisa de arrobo en los labios y un estado de excitación en el alma: ese estado de excitación que te asegura que acabas de descubrir un clásico en ciernes. Estoy absolutamente seguro de lo que digo: El laberinto del fauno tiene todo lo necesario para convertirse en una obra de culto. El laberinto del fauno podría haber sido dos películas. Desarrollada en plena posguerra española (1944) su protagonista es Ofelia, una niña que viaja en compañía de su madre embarazada para reunirse a su padrastro, el capitán Vidal, un militar destacado en un caserío entre las montañas que dirige a un comando de soldados en su lucha contra los maquis que continúan haciendo la guerra por su cuenta contra el franquismo. La fecunda sensibilidad y fantasía de Ofelia chocará brutalmente con el entorno agreste y hostil y la sádica naturaleza de Vidal. Cuando en el fondo de un laberinto descubra a un fauno que le revela que ella es, en realidad, la reencarnación de la princesa heredera de un reino mágico, Ofelia comenzará a luchar en dos frentes distintos: el de la supervivencia en el mundo real y cruel donde Vidal dicta las normas, y en el mundo mágico cuyas puertas se le han abierto de repente y exigen de ella la entrega y sacrificio que se le exige a todos los héroes de leyenda.

El laberinto del fauno podría haber sido dos películas. Desarrollada en plena posguerra española (1944) su protagonista es Ofelia, una niña que viaja en compañía de su madre embarazada para reunirse a su padrastro, el capitán Vidal, un militar destacado en un caserío entre las montañas que dirige a un comando de soldados en su lucha contra los maquis que continúan haciendo la guerra por su cuenta contra el franquismo. La fecunda sensibilidad y fantasía de Ofelia chocará brutalmente con el entorno agreste y hostil y la sádica naturaleza de Vidal. Cuando en el fondo de un laberinto descubra a un fauno que le revela que ella es, en realidad, la reencarnación de la princesa heredera de un reino mágico, Ofelia comenzará a luchar en dos frentes distintos: el de la supervivencia en el mundo real y cruel donde Vidal dicta las normas, y en el mundo mágico cuyas puertas se le han abierto de repente y exigen de ella la entrega y sacrificio que se le exige a todos los héroes de leyenda. Como puede verse, tenemos una película que podría haber sido dos (la historia de Ofelia y el fauno, y la lucha contra los maquis), pero la genialidad de Del Toro consiste en enhebrar a la perfección las dos historias por medio de un guión formidablemente estructurado donde todos los elementos acaban por ensamblar en su lírico final. Del Toro nos propone una lectura mitológica de la guerra civil española contada a través de los ojos de los más débiles: una niña y su madre (excepcional Ivana Vaquero y muy efectiva Ariadna Gil). Con ello, del Toro nos recuerda que los verdaderos demonios no habitan en forma de seres mágicos en el interior de árboles o laberintos, sino en la propia realidad de la vida, esa realidad ruin y sucia que condujo a un país entero a una contienda cuya ignominia real hemos intuido siempre, pero nunca nos han dejado conocer del todo. Personajes como el capitán Vidal (espeluznante interpretación de un Sergi López en verdadero estado de gracia) representan el retrato de un determinado estereotipo de malvado, no por estereotipado menos real, que muchos tuvimos la desgracia de conocer durante la infancia, y otros la desgracia mayor de verse a su merced en tiempos aciagos.

Como puede verse, tenemos una película que podría haber sido dos (la historia de Ofelia y el fauno, y la lucha contra los maquis), pero la genialidad de Del Toro consiste en enhebrar a la perfección las dos historias por medio de un guión formidablemente estructurado donde todos los elementos acaban por ensamblar en su lírico final. Del Toro nos propone una lectura mitológica de la guerra civil española contada a través de los ojos de los más débiles: una niña y su madre (excepcional Ivana Vaquero y muy efectiva Ariadna Gil). Con ello, del Toro nos recuerda que los verdaderos demonios no habitan en forma de seres mágicos en el interior de árboles o laberintos, sino en la propia realidad de la vida, esa realidad ruin y sucia que condujo a un país entero a una contienda cuya ignominia real hemos intuido siempre, pero nunca nos han dejado conocer del todo. Personajes como el capitán Vidal (espeluznante interpretación de un Sergi López en verdadero estado de gracia) representan el retrato de un determinado estereotipo de malvado, no por estereotipado menos real, que muchos tuvimos la desgracia de conocer durante la infancia, y otros la desgracia mayor de verse a su merced en tiempos aciagos. Guillermo del Toro parte como claro favorito para la carrera de los Goya y la de los Óscar (habría cierta ironía en que México ganara su primer Óscar con este film), y lo hace con justa razón, pues de esta película sólo pueden lanzarse parabienes, y no sólo de su director: cuenta con un puñado de actores y actrices bien escogidos y espléndidamente caracterizados, donde destaca, además de los ya mencionados, una formidable Maribel Verdú cada vez menos parecida a Maribel Verdú y más a doña Lola Gaos: una actriz de una pieza, una actriz de carácter.

Guillermo del Toro parte como claro favorito para la carrera de los Goya y la de los Óscar (habría cierta ironía en que México ganara su primer Óscar con este film), y lo hace con justa razón, pues de esta película sólo pueden lanzarse parabienes, y no sólo de su director: cuenta con un puñado de actores y actrices bien escogidos y espléndidamente caracterizados, donde destaca, además de los ya mencionados, una formidable Maribel Verdú cada vez menos parecida a Maribel Verdú y más a doña Lola Gaos: una actriz de una pieza, una actriz de carácter.FICHAS TOUTAIN XL: RUBE GOLDBERG

Otro clásico absolutamente olvidado y que bien merece una reedición. Habrá que esperar a que alguna editorial norteamericana se anime a ello. La ficha de hoy fue escrita por un erudito en estas lides, Javier Coma.

Otro clásico absolutamente olvidado y que bien merece una reedición. Habrá que esperar a que alguna editorial norteamericana se anime a ello. La ficha de hoy fue escrita por un erudito en estas lides, Javier Coma.jueves, diciembre 21, 2006

HARVEY PEKAR EN VERTIGO COMICS

Harvey Pekar en la línea Vértigo. Se trata de una serie limitada de 5 números. El primero de ellos es más bien intrascendente, y el segundo cuenta con una bonita historieta ilustrada por Richard Corben, uno de los grandes maestros vivos, felizmente recuperado en los últimos años. ¿Quién no recuerda los felices años 80, en los que toda revista Toutain traía su historieta de Richard Corben? Bueno, yo a Pekar lo conocía de oídas, pero después de ver la divertida y formidable película American Splendor (basada en sus cómics) no he podido sustraerme a la tentación de una probadita con estos tebeos que ahora edita Vertigo. Y bueno, creo que acabaré la serie, pero también creo que el furor Harvey Pekar debe de ser un fenómeno muy americano, de difícil exportación, ya que los dos primeros números son bastante irrelevantes y no justifican mucho, por sí solos, la fama de esta serie escrita y protagonizada por un divertido individuo marcadamente antisocial que debió de alcanzar sus más notables cumbres en los cómics que en su día dibujara el gran Robert Crumb. A menos que la inspiración de Pekar (uno de ellos traerá, al menos, portada de Beto Hernández) nos conmueva más en próximos números, American Splendor en su versión de Vertigo es un tebeo independiente sin duda interesante para fanas, que sin embargo, no captará nuevos lectores para el medio.

Harvey Pekar en la línea Vértigo. Se trata de una serie limitada de 5 números. El primero de ellos es más bien intrascendente, y el segundo cuenta con una bonita historieta ilustrada por Richard Corben, uno de los grandes maestros vivos, felizmente recuperado en los últimos años. ¿Quién no recuerda los felices años 80, en los que toda revista Toutain traía su historieta de Richard Corben? Bueno, yo a Pekar lo conocía de oídas, pero después de ver la divertida y formidable película American Splendor (basada en sus cómics) no he podido sustraerme a la tentación de una probadita con estos tebeos que ahora edita Vertigo. Y bueno, creo que acabaré la serie, pero también creo que el furor Harvey Pekar debe de ser un fenómeno muy americano, de difícil exportación, ya que los dos primeros números son bastante irrelevantes y no justifican mucho, por sí solos, la fama de esta serie escrita y protagonizada por un divertido individuo marcadamente antisocial que debió de alcanzar sus más notables cumbres en los cómics que en su día dibujara el gran Robert Crumb. A menos que la inspiración de Pekar (uno de ellos traerá, al menos, portada de Beto Hernández) nos conmueva más en próximos números, American Splendor en su versión de Vertigo es un tebeo independiente sin duda interesante para fanas, que sin embargo, no captará nuevos lectores para el medio.miércoles, diciembre 20, 2006

FICHAS TOUTAIN XXXIX: FLOYD GOTTFREDSON

Hemos pasado la vida leyendo historietas de Mickey Mouse. Quienes leímos en España los Don Miki de los años 70 pudimos disfrutar de las mejores historias de patos nunca dibujadas y escritas, gracias a esos artistas italianos que le dieron una categoría a los seres de Patoburgo que ni siquiera el gran Carl Barks le pudo imprimir. Sin embargo, Mickey no brilló a la misma altura. Creo que el excelente volumen que editó recientemente el diario El Mundo con historietas de Mickey hace justicia a quien yo considero el mejor dibujante de Mickey Mouse de la historia: Floyd Gottfredson. Además, las historias policiacas con un alto ingrediente de crítica social que Gottfredson dibujaba para la prensa en los años 30 no han sido superadas nunca más en el universo Disney. En los años 80, Totem Calibre 39 publicó algunas de estas historietas que pertenecen, con todo el derecho del mundo, a las obras maestras de la narrativa gráfica. Con ustedes, Floyd Gottfredson presentado por el gran Salvador Vázquez de Parga.

Hemos pasado la vida leyendo historietas de Mickey Mouse. Quienes leímos en España los Don Miki de los años 70 pudimos disfrutar de las mejores historias de patos nunca dibujadas y escritas, gracias a esos artistas italianos que le dieron una categoría a los seres de Patoburgo que ni siquiera el gran Carl Barks le pudo imprimir. Sin embargo, Mickey no brilló a la misma altura. Creo que el excelente volumen que editó recientemente el diario El Mundo con historietas de Mickey hace justicia a quien yo considero el mejor dibujante de Mickey Mouse de la historia: Floyd Gottfredson. Además, las historias policiacas con un alto ingrediente de crítica social que Gottfredson dibujaba para la prensa en los años 30 no han sido superadas nunca más en el universo Disney. En los años 80, Totem Calibre 39 publicó algunas de estas historietas que pertenecen, con todo el derecho del mundo, a las obras maestras de la narrativa gráfica. Con ustedes, Floyd Gottfredson presentado por el gran Salvador Vázquez de Parga.lunes, diciembre 18, 2006

LOS HERMANOS GRIMM (2005)

sábado, diciembre 16, 2006

EL ANDROIDE DE JOHNNIE WALKER

miércoles, diciembre 13, 2006

FICHAS TOUTAIN XXXVIII: RENÉ GOSCINNY

Tengo un catarro de padre y señor mío y no tengo ninguna gana de escribir. Tampoco es plan de decir en cuatro líneas lo grande que fue el maestro Goscinny, creador de Asterix, Lucky Luke, Iznogud, Oumpah-Pah... Su prematura muerte fue otra tragedia de las muchas que jalonan el mundo del tebeo. Recientemente leí un álbum de historietas clásicas cortas de Lucky Luke (con su omnipresente cigarrillo, por supuesto… Déjennos de briznas de hierba y gilipolleces). Me sorprendió lo bien escrito que estaba y lo rematadamente bueno que sigue siendo. Un genio cuya obra merece siempre ser rescatada. La ficha de hoy la escribió uno de los grandes estudiosos españoles del tebeo, todavía en activo, con su ya clásica revista Comicguía: don Francisco Tadeo Juan.

Tengo un catarro de padre y señor mío y no tengo ninguna gana de escribir. Tampoco es plan de decir en cuatro líneas lo grande que fue el maestro Goscinny, creador de Asterix, Lucky Luke, Iznogud, Oumpah-Pah... Su prematura muerte fue otra tragedia de las muchas que jalonan el mundo del tebeo. Recientemente leí un álbum de historietas clásicas cortas de Lucky Luke (con su omnipresente cigarrillo, por supuesto… Déjennos de briznas de hierba y gilipolleces). Me sorprendió lo bien escrito que estaba y lo rematadamente bueno que sigue siendo. Un genio cuya obra merece siempre ser rescatada. La ficha de hoy la escribió uno de los grandes estudiosos españoles del tebeo, todavía en activo, con su ya clásica revista Comicguía: don Francisco Tadeo Juan.martes, diciembre 12, 2006

MW, DE OSAMU TEZUKA

Pocas cosas hay más grandes que desprenderse de un prejuicio. Uno vive con ellos, o bajo ellos, y por su influencia nefasta prefigura el porvenir o adultera la realidad en la que vive zambullido. Los prejuicios (bajo el supuesto entendido de que todos los prejuicios son malos) impiden el gozo de lo prejuiciado, y esto genera una limitación en vivir la vida con alegría. Imagino que muchos de quienes tenemos cierta edad (yo me precipito como caimán a la charca de los 39) nos debemos sentir extraños al entrar en una librería especializada y descubrir las estanterías atiborradas de mangas. Muchos, que no se han criado babeando ante la tele con Dragon Ball o Saint Seiya, deben pensar que el mundo se ha vuelto loco y que estos jovencitos que devoran manga tras manga conforman, todos juntos, una variante abominable de la aberración humana en que vivimos sumergidos. Yo tampoco recibí al manga con mucha alegría cuando inició sus tímidos avances en España a finales en los 80, pero hay que reconocer que, después de tres o cuatro intentos fallidos, descubrí una obra que me ganó al manga para siempre: Hikyyu, de Hisashi Sakaguchi. La vida de un monje budista: impresionante.

Pocas cosas hay más grandes que desprenderse de un prejuicio. Uno vive con ellos, o bajo ellos, y por su influencia nefasta prefigura el porvenir o adultera la realidad en la que vive zambullido. Los prejuicios (bajo el supuesto entendido de que todos los prejuicios son malos) impiden el gozo de lo prejuiciado, y esto genera una limitación en vivir la vida con alegría. Imagino que muchos de quienes tenemos cierta edad (yo me precipito como caimán a la charca de los 39) nos debemos sentir extraños al entrar en una librería especializada y descubrir las estanterías atiborradas de mangas. Muchos, que no se han criado babeando ante la tele con Dragon Ball o Saint Seiya, deben pensar que el mundo se ha vuelto loco y que estos jovencitos que devoran manga tras manga conforman, todos juntos, una variante abominable de la aberración humana en que vivimos sumergidos. Yo tampoco recibí al manga con mucha alegría cuando inició sus tímidos avances en España a finales en los 80, pero hay que reconocer que, después de tres o cuatro intentos fallidos, descubrí una obra que me ganó al manga para siempre: Hikyyu, de Hisashi Sakaguchi. La vida de un monje budista: impresionante.MW, de Osamu Tezuka. Editorial Planeta DeAgostini. Barcelona, 2005. (****, de 4).

jueves, diciembre 07, 2006

APROVECHE QUE TODAVÍA ESTAMOS VIVOS

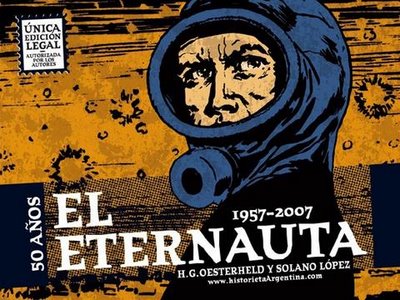

Merece la pena colgar aquí esta antigua publicidad de El Eternauta, la obra maestra de Oesterheld y Solano López. La frase final subraya con rotundidad imperativa la necesidad de encontrar el placer de reencontrarse con obras maestras que pueden ser leídas muchas veces. No es la primera vez que hablo del Eternauta, el desgraciado Juan Salvo condenado a vagar por universos paralelos, constituido en un Ulises existencialista y angustiado. Es buen momento parar rescatar esta publicidad de la época porque merece la pena celebrar que acaba de aparecer en Argentina la edición del cincuenta aniversario. Y además, me acabo de enterar de que en España se puede hallar por sólo 10 euros el volumen Oesterheld en primera persona. Hasta ahora, el mejor acercamiento a la personalidad de un escritor superdotado que se ganó la gloria escribiendo para un arte superminimizado.

Merece la pena colgar aquí esta antigua publicidad de El Eternauta, la obra maestra de Oesterheld y Solano López. La frase final subraya con rotundidad imperativa la necesidad de encontrar el placer de reencontrarse con obras maestras que pueden ser leídas muchas veces. No es la primera vez que hablo del Eternauta, el desgraciado Juan Salvo condenado a vagar por universos paralelos, constituido en un Ulises existencialista y angustiado. Es buen momento parar rescatar esta publicidad de la época porque merece la pena celebrar que acaba de aparecer en Argentina la edición del cincuenta aniversario. Y además, me acabo de enterar de que en España se puede hallar por sólo 10 euros el volumen Oesterheld en primera persona. Hasta ahora, el mejor acercamiento a la personalidad de un escritor superdotado que se ganó la gloria escribiendo para un arte superminimizado.FANTASCOPÍA: LA FUGA DE TARZÁN (1936)

LA FUGA DE TARZÁN, de Richard Thorpe. (Tarzán Escapes, 1936). Con Johnny Weissmuller y Maureen O’Sullivan. USA. Metro Goldwyn Mayer. ( * * *, de 4 )

LA FUGA DE TARZÁN, de Richard Thorpe. (Tarzán Escapes, 1936). Con Johnny Weissmuller y Maureen O’Sullivan. USA. Metro Goldwyn Mayer. ( * * *, de 4 )FANTASCOPÍA: ARIZONA, PRISIÓN FEDERAL (1954)

martes, diciembre 05, 2006

FANTASCOPÍA: ALTA TENSIÓN (1941)

“ALTA TENSIÓN”, de Raoul Walsh. (Manpower, 1941). Con Edward G. Robinson, Marlene Dietrich y George Raft. USA. Warner Bros. ( * * * *, de 4)

“ALTA TENSIÓN”, de Raoul Walsh. (Manpower, 1941). Con Edward G. Robinson, Marlene Dietrich y George Raft. USA. Warner Bros. ( * * * *, de 4)FANTASCOPÍA: EL ZORRO DEL DESIERTO (1951)

“ROMMEL, EL ZORRO DEL DESIERTO” de Henry Hathaway (The Desert Fox, 1951). Con James Mason y Jessica Tandy. USA. 20th Century Fox. ( * * * )

“ROMMEL, EL ZORRO DEL DESIERTO” de Henry Hathaway (The Desert Fox, 1951). Con James Mason y Jessica Tandy. USA. 20th Century Fox. ( * * * )FANTASCOPÍA: NOCHE NUPCIAL (1935)

El gran amor imposible.

El gran amor imposible.lunes, diciembre 04, 2006

FICHAS TOUTAIN XXXVII: ARCHIE GOODWIN

De Godwin a Goodwin. Archie Goodwin (lo cuenta don Mariano Ayuso en esta ficha) fue uno de las firmas habituales de la editorial Warren durante sus dorados años. Nos hinchamos a leer historietas de este escritor en Vampus, Rufus y después en sus cabeceras respectivas de la época Toutain. En los años 80, gracias a la popularidad que alcanzó en España la serie televisiva Nero Wolfe (donde William Conrad interpretaba al excéntrico personaje creado por Rex Stout), en los correos de las revistas Toutain hubo que explicar alguna que otra vez que el Archie Goodwin escritor no tenía nada que ver con Archie Goodwin, el mujeriego e irónico hombre de confianza de Nero Wolfe: ese detective enormemente obeso que plantaba orquídeas, bebía ingentes cantidades de cerveza y leía un libro cada día. Además de resolver intrincados casos criminales, claro. La confusión entre un Goodwin y otro Goodwin se intensificaba porque, además, Goodwin era el narrador en primera persona de las novelas de Nero Wolfe. De toda la producción de Goodwin que leí años ha, me quedo con un clásico que habría que recuperar: Secret Agent Corrigan. Lo dibujó un inspirado y eficaz Al Williamson y una de sus viñetas ilustra esta ficha.

De Godwin a Goodwin. Archie Goodwin (lo cuenta don Mariano Ayuso en esta ficha) fue uno de las firmas habituales de la editorial Warren durante sus dorados años. Nos hinchamos a leer historietas de este escritor en Vampus, Rufus y después en sus cabeceras respectivas de la época Toutain. En los años 80, gracias a la popularidad que alcanzó en España la serie televisiva Nero Wolfe (donde William Conrad interpretaba al excéntrico personaje creado por Rex Stout), en los correos de las revistas Toutain hubo que explicar alguna que otra vez que el Archie Goodwin escritor no tenía nada que ver con Archie Goodwin, el mujeriego e irónico hombre de confianza de Nero Wolfe: ese detective enormemente obeso que plantaba orquídeas, bebía ingentes cantidades de cerveza y leía un libro cada día. Además de resolver intrincados casos criminales, claro. La confusión entre un Goodwin y otro Goodwin se intensificaba porque, además, Goodwin era el narrador en primera persona de las novelas de Nero Wolfe. De toda la producción de Goodwin que leí años ha, me quedo con un clásico que habría que recuperar: Secret Agent Corrigan. Lo dibujó un inspirado y eficaz Al Williamson y una de sus viñetas ilustra esta ficha.jueves, noviembre 30, 2006

ÚLTIMAS COMPRAS

Acabo de recibir un paquete con mis últimas compras en Amazon, que es mi librería favorita, sobre todo por sus estupendos descuentos. Les comparto: el tomo 6 de Modesty Blaise, The Hell Makers, donde finaliza el trabajo que mi llorado Jim Holdaway realizase para mi chica favorita de la historia de los cómics. Romero le sustituyó cuando la historia The War-Lord of Phoenix se encontraba en pleno desarrollo, y a pesar de que Romero hizo un trabajo espléndido, podemos seguir llorando a Holdaway hasta el día en que necesitemos que nos lloren a nosotros. La edición de Planeta no está mal, pero el inglés cockney de Willie Garvin merece leerse en la versión original de Titan Books. Otro caso de versión original insustituible, pero ahora con mayor razón, es Krazy Kat, de la que se anuncia en España edición inminente. Aquí sí que no valen coplas: como en el caso de Thimble Theater o Li´l Abner, Krazy Kat traducido a cualquier idioma pierde el 75 por ciento de su encanto original. De Krazy acabo de recibir el volumen que recopila las estupendas dominicales a color de 1937-1938 de Fantagraphics Books.

Acabo de recibir un paquete con mis últimas compras en Amazon, que es mi librería favorita, sobre todo por sus estupendos descuentos. Les comparto: el tomo 6 de Modesty Blaise, The Hell Makers, donde finaliza el trabajo que mi llorado Jim Holdaway realizase para mi chica favorita de la historia de los cómics. Romero le sustituyó cuando la historia The War-Lord of Phoenix se encontraba en pleno desarrollo, y a pesar de que Romero hizo un trabajo espléndido, podemos seguir llorando a Holdaway hasta el día en que necesitemos que nos lloren a nosotros. La edición de Planeta no está mal, pero el inglés cockney de Willie Garvin merece leerse en la versión original de Titan Books. Otro caso de versión original insustituible, pero ahora con mayor razón, es Krazy Kat, de la que se anuncia en España edición inminente. Aquí sí que no valen coplas: como en el caso de Thimble Theater o Li´l Abner, Krazy Kat traducido a cualquier idioma pierde el 75 por ciento de su encanto original. De Krazy acabo de recibir el volumen que recopila las estupendas dominicales a color de 1937-1938 de Fantagraphics Books.miércoles, noviembre 29, 2006

INFILTRADOS (THE DEPARTED, 2006)

Vaya por delante que The Departed (traducida en México y España como Infiltrados) es un peliculón excelente y una de las mejores obras que nos han llegado desde territorio usaca en este 2006. Sin embargo, a mí no me ha gustado tanto como Bandas de Nueva York o Casino, obras también magistrales de esta leyenda viva que es Martin Scorsese, un tipo que, independientemente de los resultados, siempre es una buena razón para abandonar la cálida madriguera del hogar y visitar uno de esos abyectos lugares que son los cines (donde no se puede fumar, donde no se puede beber tequila, donde hay que aguantar la peste a palomitas y fritangas de los demás, donde uno tiene que soportar sus comentarios en voz alta, o peor aún, que usen el teléfono móvil durante la proyección…). No, no me gusta acudir al cine, pero estaba dispuesto a disfrutar de Infiltrados, ya lo creo. Tanto que lo primero que hice fue exigir que el acomodador regañase al pedazo de bestia del proyeccionista, quien, mientras proyecta el film, mira la televisión, y a veces (ya me pasó con Babel en la misma sala), puedes escuchar con mayor nitidez las tonterías de Adal Ramones que lo que sucede en pantalla. Después de comprobar con mis propios ojos que el acomodador acudía a regañar al proyeccionista (que sí, bajó el volumen de su tele y no me molestó en lo más mínimo), me senté a disfrutar del film arropado en el correspondiente silencio que pagamos con nuestro dinero.

Vaya por delante que The Departed (traducida en México y España como Infiltrados) es un peliculón excelente y una de las mejores obras que nos han llegado desde territorio usaca en este 2006. Sin embargo, a mí no me ha gustado tanto como Bandas de Nueva York o Casino, obras también magistrales de esta leyenda viva que es Martin Scorsese, un tipo que, independientemente de los resultados, siempre es una buena razón para abandonar la cálida madriguera del hogar y visitar uno de esos abyectos lugares que son los cines (donde no se puede fumar, donde no se puede beber tequila, donde hay que aguantar la peste a palomitas y fritangas de los demás, donde uno tiene que soportar sus comentarios en voz alta, o peor aún, que usen el teléfono móvil durante la proyección…). No, no me gusta acudir al cine, pero estaba dispuesto a disfrutar de Infiltrados, ya lo creo. Tanto que lo primero que hice fue exigir que el acomodador regañase al pedazo de bestia del proyeccionista, quien, mientras proyecta el film, mira la televisión, y a veces (ya me pasó con Babel en la misma sala), puedes escuchar con mayor nitidez las tonterías de Adal Ramones que lo que sucede en pantalla. Después de comprobar con mis propios ojos que el acomodador acudía a regañar al proyeccionista (que sí, bajó el volumen de su tele y no me molestó en lo más mínimo), me senté a disfrutar del film arropado en el correspondiente silencio que pagamos con nuestro dinero. Digo que no me ha gustado tanto como Casino o Bandas de Nueva York. No tiene ni la circense concepción y ejecución de la primera ni el romanticismo de la segunda. Cuestión de gustos, nada más. Infiltrados es otra cosa, una película sin afectaciones líricas ni crescendos musicales o estilísticos. Su mayor mérito, si es que uno sabe apreciar estos méritos, es su sequedad formal, la contundencia en la exposición de su relato, la vertiginosa sucesión de acontecimientos, ese conceptismo cinematográfico donde nada sobra y nada falta. Es una película a disfrutar como se disfruta de una novela del maestro Jim Thompson: una exposición descarnada y sin moralismos ni anatemas de una historia que va al grano con una dureza que tampoco se recrea en la fiesta de la sangre. Los personajes entran y salen, matan y mueren con una dignidad estoica. No cabe duda de que el último asesinato de la película (donde incluso la víctima hunde los hombros como si expresara: Bueno, acaba de una vez porque estoy hasta las napias) refleja a la perfección el espíritu de esta película, el arte del buen matar y morir de las películas de gángsters de Scorsese.

Digo que no me ha gustado tanto como Casino o Bandas de Nueva York. No tiene ni la circense concepción y ejecución de la primera ni el romanticismo de la segunda. Cuestión de gustos, nada más. Infiltrados es otra cosa, una película sin afectaciones líricas ni crescendos musicales o estilísticos. Su mayor mérito, si es que uno sabe apreciar estos méritos, es su sequedad formal, la contundencia en la exposición de su relato, la vertiginosa sucesión de acontecimientos, ese conceptismo cinematográfico donde nada sobra y nada falta. Es una película a disfrutar como se disfruta de una novela del maestro Jim Thompson: una exposición descarnada y sin moralismos ni anatemas de una historia que va al grano con una dureza que tampoco se recrea en la fiesta de la sangre. Los personajes entran y salen, matan y mueren con una dignidad estoica. No cabe duda de que el último asesinato de la película (donde incluso la víctima hunde los hombros como si expresara: Bueno, acaba de una vez porque estoy hasta las napias) refleja a la perfección el espíritu de esta película, el arte del buen matar y morir de las películas de gángsters de Scorsese. De nuevo una historia de gángsters, una buena, algo que hay que celebrar cuando ocurre, que no es todos los meses. Una curiosa revisión de un filme hongkonés que, curiosamente, parece una revisión de White Heat, de Raoul Walsh (además, hay por lo menos dos homenajes al cine clásico: uno a Psicosis, y otro a El tercer hombre). ¿O será solo el tema de los infiltrados lo que me recuerda White Heat (uno en una banda criminal que a su vez mantiene a otro infiltrado en la policía: formidables Matt Damon y Leonardo Di Caprio, esta vez estos nenes sí me convencieron). Una película de gángsters irlandeses, y uno no sabe si la mafia irlandesa hubiese sido italiana si el papel que ejecuta estupendamente Jack Nicholson hubiera sido aceptado por Robert De Niro. No cabe duda de que el personaje hubiera adoptado otro giro más severo: la escena del cine porno (con Nicholson sorprendiendo a Matt Damon con un dildo de tamaño respetable) no creo que la hubiera rodado un tipo tan circunspecto como De Niro. A pesar de lo que algunos nos temíamos, Nicholson está comedido en esta interpretación, bien controlado por un Scorsese que no deja que su papel de príncipe de las tinieblas se convierta en el de un nuevo Joker desmelenado. Infiltrados (The Departed en inglés, un título con implicaciones más metafísicas que el de su pobre traducción) es una buena razón que los amantes del cine negro tienen para ir de nuevo al cine a disfrutar de un producto, si no genial, sí conducido a buen puerto con verdadera mano de maestro. Scorsese nada menos. Canelita en rama, chochito. (****, de 5)

De nuevo una historia de gángsters, una buena, algo que hay que celebrar cuando ocurre, que no es todos los meses. Una curiosa revisión de un filme hongkonés que, curiosamente, parece una revisión de White Heat, de Raoul Walsh (además, hay por lo menos dos homenajes al cine clásico: uno a Psicosis, y otro a El tercer hombre). ¿O será solo el tema de los infiltrados lo que me recuerda White Heat (uno en una banda criminal que a su vez mantiene a otro infiltrado en la policía: formidables Matt Damon y Leonardo Di Caprio, esta vez estos nenes sí me convencieron). Una película de gángsters irlandeses, y uno no sabe si la mafia irlandesa hubiese sido italiana si el papel que ejecuta estupendamente Jack Nicholson hubiera sido aceptado por Robert De Niro. No cabe duda de que el personaje hubiera adoptado otro giro más severo: la escena del cine porno (con Nicholson sorprendiendo a Matt Damon con un dildo de tamaño respetable) no creo que la hubiera rodado un tipo tan circunspecto como De Niro. A pesar de lo que algunos nos temíamos, Nicholson está comedido en esta interpretación, bien controlado por un Scorsese que no deja que su papel de príncipe de las tinieblas se convierta en el de un nuevo Joker desmelenado. Infiltrados (The Departed en inglés, un título con implicaciones más metafísicas que el de su pobre traducción) es una buena razón que los amantes del cine negro tienen para ir de nuevo al cine a disfrutar de un producto, si no genial, sí conducido a buen puerto con verdadera mano de maestro. Scorsese nada menos. Canelita en rama, chochito. (****, de 5)martes, noviembre 28, 2006

FICHAS TOUTAIN XXXVI: FRANK GODWIN

El elegante Frank Godwin es otro de esos autores que la crítica y la historia del cómic consideran fundamentales, pero de quienes poco hemos leído. Yo, al menos, sólo tengo referencias muy entusiastas, pero nunca he tenido la oportunidad de leer una sola historia de Connie. Otro clásico a recuperar, pero al paso que vamos nos moriremos antes de tener una cabal cultura del medio. La ficha la escribió, en este caso, Salvador Vázquez de Parga.

El elegante Frank Godwin es otro de esos autores que la crítica y la historia del cómic consideran fundamentales, pero de quienes poco hemos leído. Yo, al menos, sólo tengo referencias muy entusiastas, pero nunca he tenido la oportunidad de leer una sola historia de Connie. Otro clásico a recuperar, pero al paso que vamos nos moriremos antes de tener una cabal cultura del medio. La ficha la escribió, en este caso, Salvador Vázquez de Parga.miércoles, noviembre 22, 2006

LA VENGANZA DE MAIWA

Compré este volumen, La venganza de Maiwa, en la sección de ofertas de una librería de Madrid. No venía solo, sino que lo acompañaron tres volúmenes más de este soberbio escritor. Todos juntos me costaron tres perras gordas.

Compré este volumen, La venganza de Maiwa, en la sección de ofertas de una librería de Madrid. No venía solo, sino que lo acompañaron tres volúmenes más de este soberbio escritor. Todos juntos me costaron tres perras gordas.martes, noviembre 21, 2006

FICHAS TOUTAIN XXXV: CARLOS GIMÉNEZ

Una de mis colaboraciones más queridas se la debo al infatigable Antonio Busquets, quien me invitó a participar en el Homenaje a Carlos Giménez que su sello Flash Back editó en 2003. Escribí un artículo titulado El distanciamiento gimeniano, que también colgué en esta bitácora y que puede ser revisado clicando aquí. El mismo Carlos Giménez me envió un correo electrónico agradeciendo mis palabras, y por supuesto que flipé en colores (un pobre transterrado como yo, recibiendo un emilio de Giménez). Ni que decir tiene que Giménez es uno de los más grandes de los grandes de toda la historia del medio, y afortunadamente, Glénat está recuperando toda su obra anterior y publicando la que este artista insuperable y genial sigue produciendo. La fichita de hoy, como es natural muy desfasada, la escribió Manuel G. Quintana.

Una de mis colaboraciones más queridas se la debo al infatigable Antonio Busquets, quien me invitó a participar en el Homenaje a Carlos Giménez que su sello Flash Back editó en 2003. Escribí un artículo titulado El distanciamiento gimeniano, que también colgué en esta bitácora y que puede ser revisado clicando aquí. El mismo Carlos Giménez me envió un correo electrónico agradeciendo mis palabras, y por supuesto que flipé en colores (un pobre transterrado como yo, recibiendo un emilio de Giménez). Ni que decir tiene que Giménez es uno de los más grandes de los grandes de toda la historia del medio, y afortunadamente, Glénat está recuperando toda su obra anterior y publicando la que este artista insuperable y genial sigue produciendo. La fichita de hoy, como es natural muy desfasada, la escribió Manuel G. Quintana.lunes, noviembre 20, 2006

MATCH POINT (2005)

La vi en enero y apenas escribo ahora sobre esta película. No puedo hacer una reseña muy acá, pues ha pasado el tiempo, que es lo que pasa cuando sólo pasa la vida. La crítica puso Match Point por las nubes, y mi abuela Juana también. Mi abuela Juana estudia a sus 79 años para sacarse el graduado escolar, pero el graduado escolar es algo intrascendente cuando se han cumplido 79 años y uno sabe que nunca llegará a ser ministro. Mi abuela continúa asistiendo a la escuela desde hace quince años, pero a ella el graduado escolar le importa un chícharo. Lo que quiere, asegura, es el aprendizaje, no la obtención de un título. Esta es la razón por la cual, cuando toca un examen que ya debería haber aprobado hace más de una década, se fuma la clase y se va al cine.

La vi en enero y apenas escribo ahora sobre esta película. No puedo hacer una reseña muy acá, pues ha pasado el tiempo, que es lo que pasa cuando sólo pasa la vida. La crítica puso Match Point por las nubes, y mi abuela Juana también. Mi abuela Juana estudia a sus 79 años para sacarse el graduado escolar, pero el graduado escolar es algo intrascendente cuando se han cumplido 79 años y uno sabe que nunca llegará a ser ministro. Mi abuela continúa asistiendo a la escuela desde hace quince años, pero a ella el graduado escolar le importa un chícharo. Lo que quiere, asegura, es el aprendizaje, no la obtención de un título. Esta es la razón por la cual, cuando toca un examen que ya debería haber aprobado hace más de una década, se fuma la clase y se va al cine.Match Point. Dirección: Woody Allen. (****, de 4)

miércoles, noviembre 15, 2006

EL ETERNAUTA: EDICIÓN DEL CINCUENTENARIO

Vía Foro Eternautas me entero de que los argentinos van a celebrar por todo lo alto el cincuentenario (2007) de su personaje emblemático de los cómics: El eternauta, de H. G. Oesterheld y Solano López. El Eternauta, que comenzó a publicarse en 1957 y que tuvo dos continuaciones y hasta segunda versión (fallida) dibujada por Alberto Breccia, es una de las grandes obras maestras de los cómics de todos los tiempos, una obra capital que se adelantó en varias décadas a su época y que, leída hoy, deja el regusto de estar leyendo un cómic recién escrito y dibujado, pero mejor. La nueva edición aparecerá, dicen, a más tardar a principios de diciembre de este año, y aunque no contiene material de rescate, sí será mucho más digna que la excéntrica edición rascacielos de Récord. Parece ser que habrá un prólogo y un epílogo bastante enjundiosos, y sería deseable que tanto la calidad del papel como la impresión estuviesen a la altura de tan magno acontecimiento como los primeros cincuenta años de una obra redonda y absoluta. ¿Algún librero piadoso la distribuirá en España? O mejor aún: ¿la editará Planeta con la misma calidad que ya hizo con Mort Cinder?

Vía Foro Eternautas me entero de que los argentinos van a celebrar por todo lo alto el cincuentenario (2007) de su personaje emblemático de los cómics: El eternauta, de H. G. Oesterheld y Solano López. El Eternauta, que comenzó a publicarse en 1957 y que tuvo dos continuaciones y hasta segunda versión (fallida) dibujada por Alberto Breccia, es una de las grandes obras maestras de los cómics de todos los tiempos, una obra capital que se adelantó en varias décadas a su época y que, leída hoy, deja el regusto de estar leyendo un cómic recién escrito y dibujado, pero mejor. La nueva edición aparecerá, dicen, a más tardar a principios de diciembre de este año, y aunque no contiene material de rescate, sí será mucho más digna que la excéntrica edición rascacielos de Récord. Parece ser que habrá un prólogo y un epílogo bastante enjundiosos, y sería deseable que tanto la calidad del papel como la impresión estuviesen a la altura de tan magno acontecimiento como los primeros cincuenta años de una obra redonda y absoluta. ¿Algún librero piadoso la distribuirá en España? O mejor aún: ¿la editará Planeta con la misma calidad que ya hizo con Mort Cinder? Y pasando a otro cincuentenario, y de este mismo año al que pronto despediremos, ustedes con doce uvas, yo con doce aceitunas rellenas: Ediciones B editará en diciembre una mítica aventura de El Capitán Trueno: Chandra el usurpador. Escrita por Víctor Mora y dibujada por Ambrós en estado de gracia para las páginas centrales de la revista Pulgarcito, el extravagante formato ciclorama en que fue inicialmente publicada había hecho imposible su reedición en aceptables condiciones. Ediciones B nos devuelve el esplendor de Chandra en una edición de lujo en formato calendario de pared (¡¿?!), para que los truenófilos de toda la vida se la pidamos a los Reyes Magos por Navidad. Cartoné, buen papel a color y restauración. Merecerá la pena. El único pero es que se tratará de una edición numerada y limitada, no sabemos de cuántos ejemplares. A ver si al final nos tendremos que dar de hostias por el tebeo y mandar a tomar por saco el espíritu de la Navidad.

Y pasando a otro cincuentenario, y de este mismo año al que pronto despediremos, ustedes con doce uvas, yo con doce aceitunas rellenas: Ediciones B editará en diciembre una mítica aventura de El Capitán Trueno: Chandra el usurpador. Escrita por Víctor Mora y dibujada por Ambrós en estado de gracia para las páginas centrales de la revista Pulgarcito, el extravagante formato ciclorama en que fue inicialmente publicada había hecho imposible su reedición en aceptables condiciones. Ediciones B nos devuelve el esplendor de Chandra en una edición de lujo en formato calendario de pared (¡¿?!), para que los truenófilos de toda la vida se la pidamos a los Reyes Magos por Navidad. Cartoné, buen papel a color y restauración. Merecerá la pena. El único pero es que se tratará de una edición numerada y limitada, no sabemos de cuántos ejemplares. A ver si al final nos tendremos que dar de hostias por el tebeo y mandar a tomar por saco el espíritu de la Navidad.martes, noviembre 14, 2006

RAFAEL RAMÍREZ HEREDIA

La madrugada del miércoles 25 de octubre nos trajo la triste noticia de la muerte de Rafael Ramírez Heredia con 67 años. Precisamente en estos días finalizaba yo la lectura de Trampa de metal (1978), una obra más técnica que verdaderamente efectiva, apenas un atisbo de la maestría que llegaría a alcanzar el futuro autor de obras maestras como El Rayo Macoy, los excepcionales relatos del volumen Del trópico o la imprescindible novela La Mara, obra magistral de la moderna narrativa mexicana que el tiempo marmoleará entre los clásicos. Se murió Ramírez Heredia y al final tuve que quedarle mal, hecho que lamento con hondura y que comparto públicamente para mi vergüenza.

La madrugada del miércoles 25 de octubre nos trajo la triste noticia de la muerte de Rafael Ramírez Heredia con 67 años. Precisamente en estos días finalizaba yo la lectura de Trampa de metal (1978), una obra más técnica que verdaderamente efectiva, apenas un atisbo de la maestría que llegaría a alcanzar el futuro autor de obras maestras como El Rayo Macoy, los excepcionales relatos del volumen Del trópico o la imprescindible novela La Mara, obra magistral de la moderna narrativa mexicana que el tiempo marmoleará entre los clásicos. Se murió Ramírez Heredia y al final tuve que quedarle mal, hecho que lamento con hondura y que comparto públicamente para mi vergüenza. —Es una novela sobre la inmigración, pero no sobre la inmigración de la que tanto se habla; no la inmigración de mexicanos a Estados Unidos, sino sobre una mucho más dramática que nadie ha abordado hasta ahora: la inmigración de guatemaltecos a México. Personas que quedan varadas en los villorrios de la frontera, que tienen que prostituirse para sobrevivir, que malviven hacinados en cuartuchos, que entran en las filas de la Mara Salvatrucha… Gente a quienes los oficiales de la migra mexicana tratan mucho peor que como a nosotros nos tratan los gringos. Para entrar en México, yo he estado ahí, he visto cómo los guatemaltecos aguardan en la selva escondidos a que pase un tren de mercancías, y entonces, cuando pasa junto a ellos, una multitud abandona la maleza y salta hacia el tren y se aferra a cualquier agarradera. Yo he estado ahí y lo he visto -volvió a insistir-. ¡Yo mismo he tomado ese tren en la selva!

—Es una novela sobre la inmigración, pero no sobre la inmigración de la que tanto se habla; no la inmigración de mexicanos a Estados Unidos, sino sobre una mucho más dramática que nadie ha abordado hasta ahora: la inmigración de guatemaltecos a México. Personas que quedan varadas en los villorrios de la frontera, que tienen que prostituirse para sobrevivir, que malviven hacinados en cuartuchos, que entran en las filas de la Mara Salvatrucha… Gente a quienes los oficiales de la migra mexicana tratan mucho peor que como a nosotros nos tratan los gringos. Para entrar en México, yo he estado ahí, he visto cómo los guatemaltecos aguardan en la selva escondidos a que pase un tren de mercancías, y entonces, cuando pasa junto a ellos, una multitud abandona la maleza y salta hacia el tren y se aferra a cualquier agarradera. Yo he estado ahí y lo he visto -volvió a insistir-. ¡Yo mismo he tomado ese tren en la selva! —¡Vamos! -me dijo como un general, antes de echar a caminar a paso marcial- Te acompañaré hasta tu puerta de embarque.

—¡Vamos! -me dijo como un general, antes de echar a caminar a paso marcial- Te acompañaré hasta tu puerta de embarque.—Sigamos en contacto. Escríbeme.

Publicado en El Reto de Ciudad Juárez, # 361, 10 de noviembre de 2006

lunes, noviembre 13, 2006

FICHAS TOUTAIN XXXIV: PAUL GILLON

Blogger ya nos invita a pasarnos al Blogger beta. La verdad, no hay ninguna diferencia aparente, aunque proporciona mayor rapidez y comodidad a la hora de lanzar un blogo. Como a mí no me gustan los cambios, paso mucho de la versión Beta (que, según tengo entendido, da algunos problemillas) y me espero a que me migren a la fuerza. Acabo de salir de la universidad de impartir una clase de literatura española actual de ¡4 horas! y estoy cansado. Afortunadamente, comí bien, pues ayer fue el aniversario de Sor Juana Inés de la Cruz y algunas de las alumnas de Literatura nos obsequiaron con una buena tanda de platillos extraidos del recetario de Sor Juana. Además de unos deliciosos buñuelos de queso, me comí una buena polla que me dejó la boca toda chorreada (la polla portuguesa es un platillo colonial cuyo ingrediente fundamental es la polla o gallina joven). Ahí les dejo una fichita Toutain escrita por Enrique Martínez Peñaranda sobre Paul Gillon, el estupendo artista de Los náufragos del tiempo. Ya estuvo por hoy.

Blogger ya nos invita a pasarnos al Blogger beta. La verdad, no hay ninguna diferencia aparente, aunque proporciona mayor rapidez y comodidad a la hora de lanzar un blogo. Como a mí no me gustan los cambios, paso mucho de la versión Beta (que, según tengo entendido, da algunos problemillas) y me espero a que me migren a la fuerza. Acabo de salir de la universidad de impartir una clase de literatura española actual de ¡4 horas! y estoy cansado. Afortunadamente, comí bien, pues ayer fue el aniversario de Sor Juana Inés de la Cruz y algunas de las alumnas de Literatura nos obsequiaron con una buena tanda de platillos extraidos del recetario de Sor Juana. Además de unos deliciosos buñuelos de queso, me comí una buena polla que me dejó la boca toda chorreada (la polla portuguesa es un platillo colonial cuyo ingrediente fundamental es la polla o gallina joven). Ahí les dejo una fichita Toutain escrita por Enrique Martínez Peñaranda sobre Paul Gillon, el estupendo artista de Los náufragos del tiempo. Ya estuvo por hoy.domingo, noviembre 12, 2006

BABEL (2006)

Seis años después de su obra maestra, Amores perros, el tándem González Iñárritu/ Guillermo Arriaga ha depurado su técnica para contar tres historias interrelacionadas. Cada vez más lejos del primer film, los resultados parecen ser también más insustanciales. Amores perros era una película tremendista, como no puede ser menos un film que se desarrolla en México y que bebe con avidez de la tradición tremendista que se inspira en la realidad social del país. Amores perros nos dejó la presencia de un vigoroso narrador de historias (Iñárritu) en perfecta colaboración con un narrador verbal no menos diestro como lo es Arriaga. Su segunda película, 21 gramos, partía del mismo planteamiento de interrelacionar tres historias, pero se trataba de una producción en el seno del cine independiente norteamericano, contaba con excelentes actores que desarrollaban notables interpretaciones (Benicio del Toro, Sean Penn) y poseía un aprovechamiento ejemplar de los medios técnicos de la industria cinematográfica al servicio de unos inspirados creadores. Entre todos consolidaron un film contundente y vibrante, redondeado por ciertas inquietudes metafísicas (¿son 21 gramos el peso del alma?).

Seis años después de su obra maestra, Amores perros, el tándem González Iñárritu/ Guillermo Arriaga ha depurado su técnica para contar tres historias interrelacionadas. Cada vez más lejos del primer film, los resultados parecen ser también más insustanciales. Amores perros era una película tremendista, como no puede ser menos un film que se desarrolla en México y que bebe con avidez de la tradición tremendista que se inspira en la realidad social del país. Amores perros nos dejó la presencia de un vigoroso narrador de historias (Iñárritu) en perfecta colaboración con un narrador verbal no menos diestro como lo es Arriaga. Su segunda película, 21 gramos, partía del mismo planteamiento de interrelacionar tres historias, pero se trataba de una producción en el seno del cine independiente norteamericano, contaba con excelentes actores que desarrollaban notables interpretaciones (Benicio del Toro, Sean Penn) y poseía un aprovechamiento ejemplar de los medios técnicos de la industria cinematográfica al servicio de unos inspirados creadores. Entre todos consolidaron un film contundente y vibrante, redondeado por ciertas inquietudes metafísicas (¿son 21 gramos el peso del alma?).En Babel, tercera colaboración de ambos artistas, Iñárritu y Arriaga ya están completamente instalados en la industria norteamericana y practican un cine independiente con vocación de universalidad, una universalidad que en esta ocasión les invita a interrelacionar tres historias vinculadas por la ominosa presencia de un Winchester. Tres historias que transcurren en Marruecos, Japón y la frontera mexamericana cuyos protagonistas hablan varios idiomas. Babel es el mito de la confusión de las lenguas, el mito ilustrador del desentendimiento, y en esta película Iñárritu y Arriaga inciden en uno de los graves conflictos de nuestro tiempo: la imposibilidad de hacernos entender. Creo que lo combinan elegantemente con la sugestiva teoría del efecto mariposa: así como el aleteo de una mariposa en un remoto rincón de nuestro planeta puede desencadenar un huracán en otra región en sus antípodas, el suicidio de una mujer en Japón (no se dice, pero aparentemente es con el Winchester convertido en casus belli de las acciones dramáticas del film) puede generar la deportación de una pobre empleada de hogar mexicana en Estados Unidos, o que una turista norteamericana se encuentre al borde de la muerte en Marruecos.

Formalmente perfecta, habilidosa y más que efectiva desde el punto de vista de narratividad, echo en falta en Babel la reflexión en una voz más alta sobre estos aspectos filosóficos o existenciales. Sin aportar nada novedoso, no cabe duda de que se trata de uno de los productos comerciales más decorosos del año cinematográfico norteamericano, un film independiente para todos los públicos con toques de cinema d´auteur. Un buen puñado de interpretaciones perfectas, donde por expreso deseo de Iñárritu nadie destaca sobre nadie, dan carne y vida a estos tres relatos sobre la moderna Babel, la Babel eterna, la Babel de nuestras almas. Puestos a elegir, me quedo con la historia que transcurre en Japón, donde la intensidad de las miradas y silencios de Rinko Kikuchi y Koji Yakusho rozan, gracias al depurado y limpio guión de Arriaga, las más altas cimas estéticas de esta película.

Babel (2006). Dirección: Alejandro González Iñárritu. Guión de Guillermo Arriaga. Más información, IMDB. (***, de 4).

jueves, noviembre 09, 2006

LOS AZNAR

Llevo toda la vida oyendo hablar de las novelas de George H. White, seudónimo del escritor español Pascual Enguídanos, que a partir de los años 50 escribió una serie mítica de la ciencia-ficción de kiosco: La saga de los Aznar. También hubo una serie de cómics que editó Valenciana. Este verano, por arte de magia, me encontré con un montoncito de ellas en un tenderete callejero, y me llevé un par en su edición de Valenciana de 1975 (las portadas que cuelgo son los números 1-3 de la misma reedición). Acabo de terminar la primera, El ángel de la muerte (número 33 de Luchadores del Espacio, serie que englobaba la Saga y otras novelas) y enseguida he empezado su continuación (número 36 de la misma edición). La sensación con la primera novela ha sido muy agradable, un poco pesada al principio, pero tiene su punto, y creo que la segunda me va a gustar más. Todavía hoy es raro ver cómo un español concibió una saga de españoles exploradores del espacio. En aquellos tiempos tuvo que ser la repera del optimismo. Hubo mucho chacoteo al respecto cuando Aznar fue presidente del Gobierno, pero no duden de que para la posteridad, el Aznar más digno de recuerdo será el Almirante Aznar de Pascual Enguídanos. Ya les contaré cuando acabe la segunda novelita.

Llevo toda la vida oyendo hablar de las novelas de George H. White, seudónimo del escritor español Pascual Enguídanos, que a partir de los años 50 escribió una serie mítica de la ciencia-ficción de kiosco: La saga de los Aznar. También hubo una serie de cómics que editó Valenciana. Este verano, por arte de magia, me encontré con un montoncito de ellas en un tenderete callejero, y me llevé un par en su edición de Valenciana de 1975 (las portadas que cuelgo son los números 1-3 de la misma reedición). Acabo de terminar la primera, El ángel de la muerte (número 33 de Luchadores del Espacio, serie que englobaba la Saga y otras novelas) y enseguida he empezado su continuación (número 36 de la misma edición). La sensación con la primera novela ha sido muy agradable, un poco pesada al principio, pero tiene su punto, y creo que la segunda me va a gustar más. Todavía hoy es raro ver cómo un español concibió una saga de españoles exploradores del espacio. En aquellos tiempos tuvo que ser la repera del optimismo. Hubo mucho chacoteo al respecto cuando Aznar fue presidente del Gobierno, pero no duden de que para la posteridad, el Aznar más digno de recuerdo será el Almirante Aznar de Pascual Enguídanos. Ya les contaré cuando acabe la segunda novelita.FICHAS TOUTAIN XXXIII: ROBERT GIGI

Quizá ande yo muy errado, pero me parece que el para mí desconocido Robert Gigi no hubiera tenido ficha en una empresa como estas Fichas Toutain si la Historia de los Cómics se editara en estos tiempos (a ver cuándo se anima Planeta). La ficha de Gigi la escribió Luis Conde.

Quizá ande yo muy errado, pero me parece que el para mí desconocido Robert Gigi no hubiera tenido ficha en una empresa como estas Fichas Toutain si la Historia de los Cómics se editara en estos tiempos (a ver cuándo se anima Planeta). La ficha de Gigi la escribió Luis Conde.martes, noviembre 07, 2006

PALABRAS DE DON ANTONIO ALVAR EZQUERRA

lunes, noviembre 06, 2006

FICHAS TOUTAIN XXXII: FRED (1931)

Confieso mi desconocimiento por la obra de Fred, y en concreto, por su famosa serie Philemon (no confundir con el jefe de don Mortadelo). En Amazon France están disponibles todos los volúmenes. Habrá que hacer algo al respecto. La fichita de hoy fue escrita por Joan Navarro.

Confieso mi desconocimiento por la obra de Fred, y en concreto, por su famosa serie Philemon (no confundir con el jefe de don Mortadelo). En Amazon France están disponibles todos los volúmenes. Habrá que hacer algo al respecto. La fichita de hoy fue escrita por Joan Navarro.domingo, noviembre 05, 2006

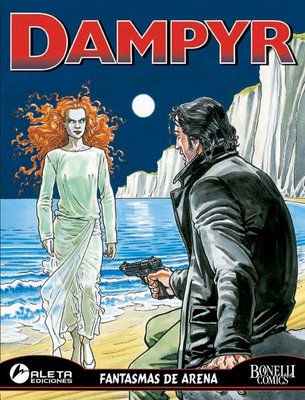

DAMPÝRICO FIN DE SEMANA

Un fin de semana de los buenos. Con peliculitas, tebeítos, algo de literatura (en fin de semana sólo leo tebeos, pero como ando releyendo a Horacio, aproveché para concluir el libro I de sus maravillosas Sátiras). Buena comida y cero vida social. Poco más se le puede pedir a la vida, salvo bebida. He leído los cinco primeros tomos de Dampyr, esa serie de Bonelli que trata sobre el hijo de un vampiro y una mujer mortal y que vaga por el mundo defenestrando colmilludos y buscado a su papá. Menudo Edipo tiene el tío. Tiene algunas influencias del Preacher de Garth Ennis, pero se diferencia, sobre todo, en que Dampyr está bien escrito. Dampyr es uno de esos maravillosos tebeos que edita la casa italiana Bonelli, sin lugar a dudas, y con diferencia, la editora de los mejores tebeos populares de este planeta y parte del extranjero. En España ahora mismo lo saca Aleta Ediciones, aunque con muchas faltas de ortografía producto del entusiasmo juvenil y un bachillerto de la ESO. Dampyr es una creación de Mario Boselli y Maurizio Colombo, una recreación de los mitos vampíricos y de terror, un género que a nivel popular sigue generando mucha literatura interesante. Dampyr es una prueba de producto popular excelente como hoy día sólo se hace en Italia, último bastión del cómic literario popular que aspira a rivalizar con los grandes novelistas del siglo XIX.

Un fin de semana de los buenos. Con peliculitas, tebeítos, algo de literatura (en fin de semana sólo leo tebeos, pero como ando releyendo a Horacio, aproveché para concluir el libro I de sus maravillosas Sátiras). Buena comida y cero vida social. Poco más se le puede pedir a la vida, salvo bebida. He leído los cinco primeros tomos de Dampyr, esa serie de Bonelli que trata sobre el hijo de un vampiro y una mujer mortal y que vaga por el mundo defenestrando colmilludos y buscado a su papá. Menudo Edipo tiene el tío. Tiene algunas influencias del Preacher de Garth Ennis, pero se diferencia, sobre todo, en que Dampyr está bien escrito. Dampyr es uno de esos maravillosos tebeos que edita la casa italiana Bonelli, sin lugar a dudas, y con diferencia, la editora de los mejores tebeos populares de este planeta y parte del extranjero. En España ahora mismo lo saca Aleta Ediciones, aunque con muchas faltas de ortografía producto del entusiasmo juvenil y un bachillerto de la ESO. Dampyr es una creación de Mario Boselli y Maurizio Colombo, una recreación de los mitos vampíricos y de terror, un género que a nivel popular sigue generando mucha literatura interesante. Dampyr es una prueba de producto popular excelente como hoy día sólo se hace en Italia, último bastión del cómic literario popular que aspira a rivalizar con los grandes novelistas del siglo XIX. Porque si algo le debemos agradecer a los tebeos de la casa italiana Bonelli es que continúen produciendo diversas series mensuales en tomos de cien páginas donde el dibujo todavía se supedita a unos guiones elaborados, narrativos, llenos de diálogos interesantes y con una documentación estimable para cada álbum. Novelas gráficas en el más puro sentido de la palabra. Yo soy fanático de los tebeos Bonelli, el último bastión del gran tebeo popular y una de las pocas alegrías que a uno le quedan mes a mes en esta vida. Dampyr, serie de la que no tenía referencias y que ahora me ha convencido para seguirla como hago con mis queridos Dylan Dog y Martin Mystere, es, una excelente saga de aventuras y terror con interesantes conexiones tanto clásicas (tan lógicas por su género) como contemporáneas (la guerra de los Balcanes, las mafias rusas…). De los cinco primeros tomos (no tendré más hasta volar en diciembre a España, donde mi librero de toda la vida me guarda mis Bonellis de todo el semestre), no puedo dejar de recomendar Fantasmas de arena (número 3), y sobre todo, el número 5: Bajo el puente de piedra. Una historia que transcurre en una Praga fantasmal de atmósfera expresionista y donde Dampyr deambula entre el mundo de los muertos y el de los vivos con una maestría y un sentido lírico y macabro absolutamente impresionantes. Muchas referencias literarias y estéticas para cien páginas de un tebeo absolutamente formidable. Sin lugar a dudas, para mí ha sido la alegría de la semana que termina ahora mismo. Pueden echar un vistazo a los Bonellis de Aleta Ediciones clicando aquí.

Porque si algo le debemos agradecer a los tebeos de la casa italiana Bonelli es que continúen produciendo diversas series mensuales en tomos de cien páginas donde el dibujo todavía se supedita a unos guiones elaborados, narrativos, llenos de diálogos interesantes y con una documentación estimable para cada álbum. Novelas gráficas en el más puro sentido de la palabra. Yo soy fanático de los tebeos Bonelli, el último bastión del gran tebeo popular y una de las pocas alegrías que a uno le quedan mes a mes en esta vida. Dampyr, serie de la que no tenía referencias y que ahora me ha convencido para seguirla como hago con mis queridos Dylan Dog y Martin Mystere, es, una excelente saga de aventuras y terror con interesantes conexiones tanto clásicas (tan lógicas por su género) como contemporáneas (la guerra de los Balcanes, las mafias rusas…). De los cinco primeros tomos (no tendré más hasta volar en diciembre a España, donde mi librero de toda la vida me guarda mis Bonellis de todo el semestre), no puedo dejar de recomendar Fantasmas de arena (número 3), y sobre todo, el número 5: Bajo el puente de piedra. Una historia que transcurre en una Praga fantasmal de atmósfera expresionista y donde Dampyr deambula entre el mundo de los muertos y el de los vivos con una maestría y un sentido lírico y macabro absolutamente impresionantes. Muchas referencias literarias y estéticas para cien páginas de un tebeo absolutamente formidable. Sin lugar a dudas, para mí ha sido la alegría de la semana que termina ahora mismo. Pueden echar un vistazo a los Bonellis de Aleta Ediciones clicando aquí.jueves, noviembre 02, 2006

FICHAS TOUTAIN XXXI: FRANK FRAZETTA

Uno de los grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX. Recientemente he comentado desde este mismo rincón los dos primeros tomos de la reedición que se ha llevado a cabo de la etapa Frazetta de las dominicales del Li´l Abner de Al Capp (que son más Capp que Frazetta). Para quienes no hayan tenido el placer de contemplar al Frazetta ilustrador en su mero mole (ciencia ficción y fantasía), no puedo dejar de recomendar, una vez más, que se paseen por esta impresionante galería dedicada al maestro. Sin duda, un verdadero placer para los sentidos. La ficha de hoy fue escrita por Manel Domínguez Navarro.

Uno de los grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX. Recientemente he comentado desde este mismo rincón los dos primeros tomos de la reedición que se ha llevado a cabo de la etapa Frazetta de las dominicales del Li´l Abner de Al Capp (que son más Capp que Frazetta). Para quienes no hayan tenido el placer de contemplar al Frazetta ilustrador en su mero mole (ciencia ficción y fantasía), no puedo dejar de recomendar, una vez más, que se paseen por esta impresionante galería dedicada al maestro. Sin duda, un verdadero placer para los sentidos. La ficha de hoy fue escrita por Manel Domínguez Navarro.